AI進化が止まらない!Google I/Oの衝撃と、営業管理職が今すぐ知るべき10年後の働き方【未来予測の最前線】

「未来が、ヤバい。」

この言葉は、決してSF映画のキャッチコピーではありません。AI技術の最前線を走り続けるTANREN株式会社CEO、佐藤勝彦が、立て続けに発表されるMicrosoft、Google、そしてAnthropicといった巨大テック企業の最新技術を目の当たりにし、絞り出した偽らざる実感です。特に先日開催されたGoogle I/Oでの発表内容は、私たちの仕事、いや、社会全体のあり方を根底から覆しかねないほどの衝撃でした。

本記事では、佐藤が「もはやポエム」と自嘲するほど熱く語ったAIの進化が、皆様の日常業務にどのような影響を与えるのか、具体的なポイントを交えながら、分かりやすく解説していきます。これは遠い未来の話ではなく、すぐそこまで迫っている現実です。

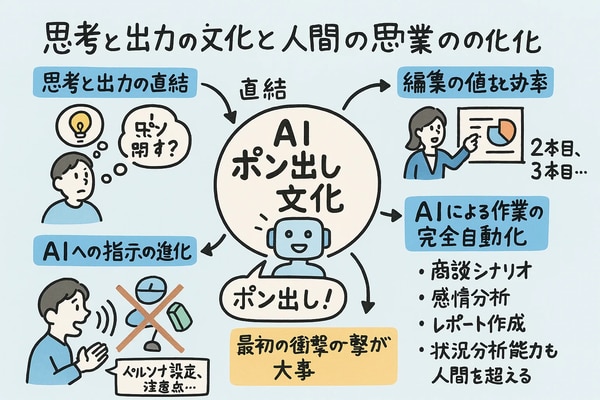

AIが日常業務を「ポン出し」する未来とは? ~資料作成も提案書も一瞬で?~

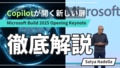

佐藤は、これからの社会を「AIポン出し社会」と表現します。これは、AIに「こんな資料作って」「この顧客向けの提案書お願い」と一言頼むだけで、まるで自動販売機から飲み物が出てくるように、質の高いアウトプットが瞬時に得られる社会を指します。

「今日のGoogleの発表を聞いていると、AIに一言お願いすれば、現在皆さんが見ている品質の6割、いや8割くらいのレベルのものが一発で出てくるようになる。そうなると、『もうそれでいいじゃん、早く仕事終わらせて遊びに行こうぜ』という価値観に、良くも悪くもなるだろうなと。」

営業の現場を想像してみてください。これまで数時間、あるいは数日かけていた市場調査レポート、競合分析資料、顧客への提案書骨子などが、AIへの簡単な指示だけで、ものの数分でドラフトとして完成する。これは、単なる効率化を超えた、仕事の質の変革です。

管理職の皆様にとっては、部下が資料作成に費やしていた時間を、より本質的な顧客との対話や戦略立案に振り向けられるチャンスが生まれます。しかし同時に、「ポン出し」された情報を鵜呑みにせず、クリティカルに吟味し、付加価値を加える能力を部下にどう育成していくか、という新たな課題も突きつけられます。

Google I/Oの衝撃:何が「ヤバい」のか? ~GeminiとDiffusionモデルが変える世界~

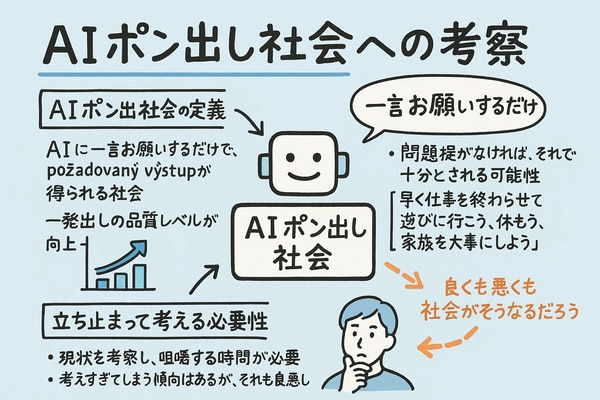

佐藤が特に衝撃を受けたのは、Google I/Oで発表されたGeminiの進化や、Diffusionモデルといった画像・動画生成AIの進化です。彼は「毎秒1500単語のテキストを生成する」「左側につぶやき結果が出たと思ったら、もう右側のキャンバスにアプリが再現されている」といった具体的なデモに触れ、「もはや情報処理のあり方の根本が変わる」と断言します。

これは、非エンジニアである営業管理職の皆様にとっても他人事ではありません。

- 顧客データのリアルタイム分析・洞察: Geminiのような高度なAIは、膨大な顧客データや市場トレンドを瞬時に分析し、これまで人間では気づけなかったような深い洞察を提供してくれる可能性があります。これにより、よりパーソナライズされた営業戦略や、確度の高いターゲティングが可能になるでしょう。

- 超高速なコンテンツ生成: Diffusionモデルの進化は、営業資料に使う画像や動画、顧客向けの説明コンテンツなどを、驚くほど短時間で、かつ高いクオリティで生成できることを意味します。これにより、提案の説得力を高め、顧客エンゲージメントを向上させることが期待できます。

「自分たちの当たり前が、根本からひっくり返る」。この感覚を、管理職としてどう受け止め、組織の変革に繋げていくかが問われます。

「編集」から「ガチャ」へ? AI時代の思考法と仕事の進め方

AIのアウトプットの質が飛躍的に向上すると、私たちの仕事の進め方も変わらざるを得ません。佐藤は、従来の「AIが出したものを人間が編集する」というスタイルから、「ポン出しされたものを、さらにAIにポン出しし直す(ガチャ思考)」へと変化する可能性を示唆します。

「頭の中に浮かんだら、AIにポン出しして、パッと目の前で見る。そこで『あ、これ違う』と思ったら、またポン出しする。その繰り返しの方が、人間が細かく編集するより速いかもしれない。」

これは、完璧なものを一度で作ろうとするのではなく、AIとの対話を通じて、試行錯誤を繰り返しながら最適解に近づいていくアプローチです。プレゼン資料であれば、AIにテーマを投げ、出てきた複数のパターンから最適なものを選び、さらに言葉のテイストを変えて再生成させる、といった具合です。

管理職としては、部下に対して「完璧な指示を一度で出す」ことよりも、「AIとの対話を通じて、より良いアウトプットを引き出す能力」を重視する教育が必要になるかもしれません。また、AIが出してきた複数の選択肢の中から、ビジネスの目的に最も合致するものを見抜く「目利き力」も重要性を増すでしょう。

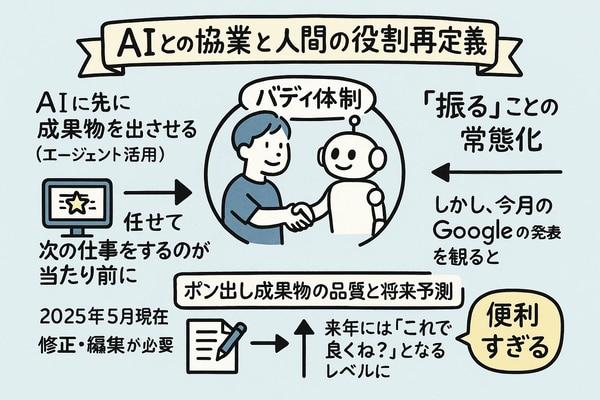

AIとの協業:私たちは「使う側」か「使われる側」か? ~AIエージェントと「AI外注」の現実味~

佐藤は、ManusやGenSparkといったAIツール、さらにはCursorのような開発者向けツールの進化に触れ、「AIに任せて次の仕事をするのが当たり前になる」と語ります。これは、AIを単なるツールとして使うのではなく、自律的に動く「エージェント」として捉え、業務を委任する「AI外注」という働き方が現実味を帯びてくることを意味します。

「僕のレベル2のAIエージェントは、自律型のビジネス引受人。外注に出すんですよ、AIに。終わったら通知が来て、その仕事に戻る。AIに仕事を振るのが当たり前になった。」

これは、管理職自身の働き方にも大きな変革をもたらします。ルーティン業務や情報収集・分析といったタスクをAIエージェントに任せることで、管理職はより戦略的な意思決定や、部下のモチベーション管理、チームビルディングといった人間にしかできない高度な業務に集中できるようになります。

しかし、ここで重要なのは、「AIを使いこなす側」に立てるかどうかです。AIに指示を出し、そのアウトプットを管理し、ビジネスに活かす能力を持たない人材は、逆にAIに「使われる側」に回ってしまう危険性も孕んでいます。部下のスキルセットをどう再定義し、育成していくかが、管理職の腕の見せ所となるでしょう。

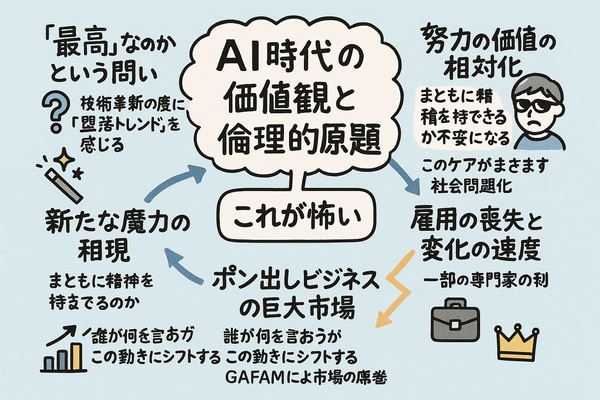

便利さの先にあるもの:AI時代の価値観と倫理的ジレンマ ~「堕落の魔力」に抗えるか~

AIがもたらす圧倒的な利便性の裏には、佐藤が「堕落の魔力」と呼ぶ危険性が潜んでいます。楽な方へ、簡単な方へと流されてしまうのは人間の性かもしれません。

「SaaS is Deadと言われるかもしれない。既存のソフトウェアが陳腐化し、AIを活用して爆速でアプリ開発するのが当たり前の社会になる。編集作業も不要、パワポもExcelも触らなくていい動きがすでに見えている。」

このような社会では、雇用のあり方も大きく変わります。単純作業や定型業務はAIに代替され、人間にはより高度な創造性や問題解決能力が求められるようになります。GAFAMのような巨大プラットフォーマーの影響力はますます増大し、中小企業はニッチな市場での専門性や、AIでは代替できない人間的な価値提供で生き残りを図る必要が出てきます。

管理職としては、この変化の波を敏感に察知し、自社のビジネスモデルや組織体制を見直す必要に迫られるかもしれません。そして何より、「私たちは何に価値を見出し、どう生きるのか?」という根源的な問いと向き合うことになるでしょう。

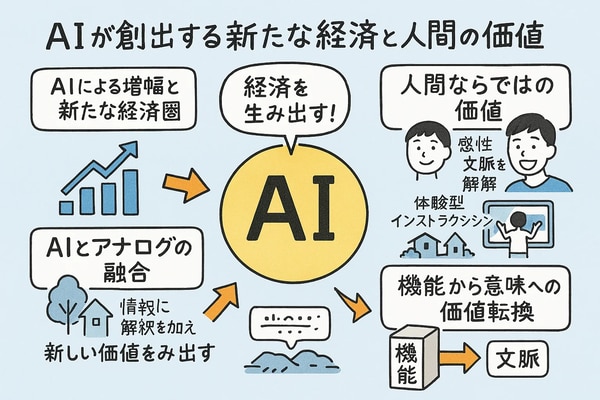

AIが創り出す新しい経済と、人間だからこそ提供できる価値 ~営業における「人間力」の再評価~

AIの進化は、既存の仕事を奪うだけでなく、新しい経済やビジネスチャンスを生み出す可能性も秘めています。佐藤は、「AIの社会が作った新たな経済」が立ち上がると予測します。

その中で、人間だからこそ提供できる価値とは何でしょうか? 佐藤は、人間ならではの感性、文脈を理解する力、共感力、そして倫理観の重要性を強調します。

「体験型のインストラクション、人に感動を与えること、没入感を持たせること。AIが裏の基盤を作るが、もっとアナログなコミュニティ、土の香りがするようなこと。あるいは、真の意味を問い質すもの、意味を創出する産業が重要になる。」

営業の現場においては、顧客の言葉の裏にある真のニーズを汲み取り、信頼関係を構築し、複雑な感情に寄り添うといった「人間力」が、これまで以上に重要性を増すでしょう。AIが提供するデータや分析結果を基にしながらも、最終的なクロージングや長期的な関係構築は、人間の営業担当者の腕にかかっている、という状況がより鮮明になるはずです。

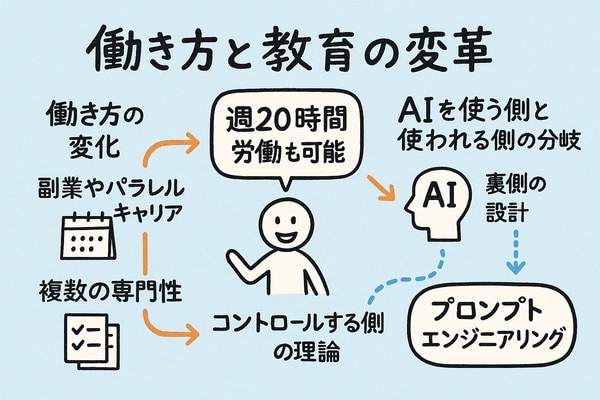

働き方と教育の大変革:週20時間労働とプロンプトエンジニアリングの時代へ

AIによる生産性の飛躍的な向上は、私たちの働き方そのものを変える可能性があります。佐藤は、「週20時間労働も夢物語ではないかもしれない」と語ります。週5日4時間勤務でも、AIを使いこなせば現在の一般的な生産性を達成できるかもしれない、というのです。

そうなれば、空いた時間で副業をしたり、複数の専門性を活かしてパラレルキャリアを築いたりすることが一般的になるかもしれません。そして、AIを効果的に活用するために不可欠なスキルとして、「プロンプトエンジニアリング」の重要性が高まります。これは、AIに対して的確な指示(プロンプト)を出し、望むアウトプットを引き出す技術であり、もはやエンジニアだけでなく、全てのビジネスパーソンに求められるスキルとなるでしょう。

管理職としては、部下のキャリアパスを再考し、プロンプトエンジニアリングのような新しいスキルを習得する機会を提供する必要が出てきます。また、学校教育においても、AIリテラシーや、AIと共に働くための思考法を教えることの重要性が増していくはずです。

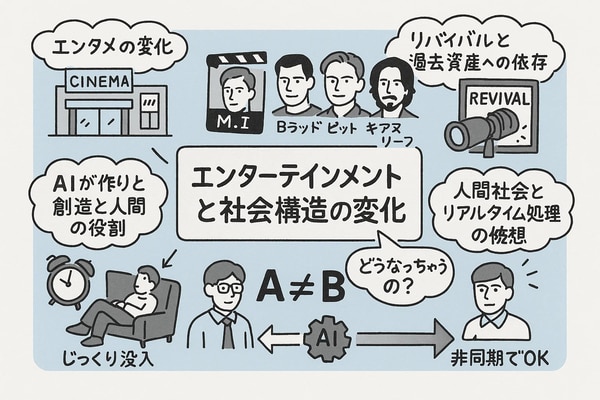

エンターテイメントから日常業務まで:AIが変える世界の風景 ~Veo 3と非同期コミュニケーション~

AIの進化は、ビジネスシーンだけでなく、エンターテイメントの世界にも革命をもたらします。佐藤は、Googleが発表した動画生成AI「Veo 3」のデモを見て、「もはや動画が破綻するかしないかの理論ではない。BGMがつき、キャラクターが喋り出し、短編映画が完成している。来年だと思っていたものが目の前に来ている」と、その衝撃を語ります。

このような変化は、私たちのコミュニケーションのあり方にも影響を与えます。佐藤は、「非同期コミュニケーション」の重要性を説きます。常にリアルタイムで反応するのではなく、AIに処理できることは任せ、人間はより本質的な対話や思考に時間を使うべきだという考え方です。

「仕事のワークフローでこだわっているのは、いかに非同期にできるか。今この瞬間にアンサーが必要じゃないものに関しては、AIがやってくれるので少しお待ちいただけますか、という対応をしている。」

管理職としては、会議のあり方や情報共有の方法を見直し、非同期コミュニケーションを効果的に取り入れることで、チーム全体の生産性を向上させることができるかもしれません。

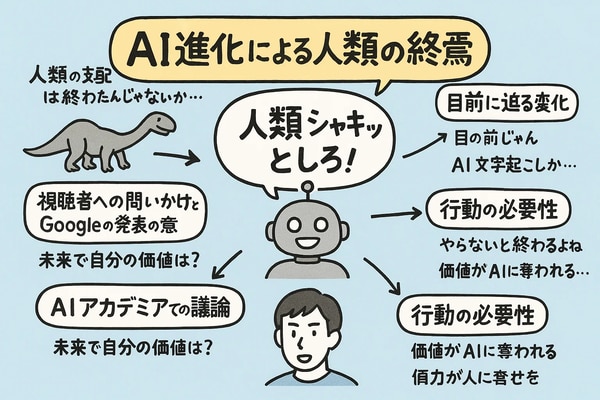

厨二病的考察? しかし、これは現実だ。~人類史の転換点に立つ私たち~

佐藤は、AIの進化の速度と影響の大きさを語る中で、時折「厨二病的かもしれないが」と前置きしつつも、強烈な危機感を表明します。

「地球史において恐竜がいたように、人間が制覇していた時代があった。そして今、AI君が現れて、僕ら人間君は終わったんだな、と思うんですよ。」

これは、単なる悲観論ではありません。AIの進化が、これまでの人類史における大きな転換点、例えば産業革命や情報革命に匹敵する、あるいはそれ以上のインパクトを持つ可能性を示唆しているのです。管理職として、この変化のマグニチュードを正しく認識し、組織や部下を導いていく覚悟が求められます。

「2025年が、人間期からAI期に変わった一瞬として、後世に語られるかもしれない。」この言葉の重みを、私たちは真剣に受け止める必要があるでしょう。

結論:未来は「待つ」ものではなく「創る」もの ~営業管理職への提言~

Anthropic社のClaudeの発表も控え、AIの進化はますます加速していくでしょう。この大きな変化の波の中で、私たち営業管理職は何をすべきなのでしょうか?

- 学び続ける姿勢を持つ: AI技術は日進月歩です。最新の動向をキャッチアップし、自社のビジネスにどう活かせるかを常に考え続けることが重要です。

- AIを「使う側」のスキルを磨く: プロンプトエンジニアリングをはじめ、AIを効果的に活用するためのスキルを身につけ、部下にもその重要性を伝えましょう。

- 人間ならではの価値を追求する: 顧客との共感、信頼関係の構築、複雑な課題解決といった、AIでは代替できない「人間力」を磨き、部下にもその価値を認識させることが不可欠です。

- 倫理観とガバナンスを意識する: AIの利用には倫理的な配慮が伴います。自社におけるAI活用のガイドラインを整備し、適切なガバナンス体制を構築することが求められます。

- 変化を恐れず、変化を主導する: AIは脅威であると同時に、大きなチャンスでもあります。変化を恐れるのではなく、AIを積極的に活用し、新しいビジネスモデルや働き方を自ら創り出していく気概が重要です。

佐藤は最後にこう問いかけます。

「AIが作り出した未来で、あなた自身の価値って何なの? 私たちは何を大切に生きていくのか?」

AIの進化は、私たち一人ひとりに、そして組織全体に、この根源的な問いを突きつけています。未来は「待つ」ものではなく、私たち自身の手で「創る」もの。この激動の時代を乗りこなし、新たな価値を創造していくために、今こそ真剣な議論と行動が求められています。