【第1回|達也編】アナログ営業社員がAIと出会って起きた奇跡!〜30年の暗黙知が3日でデジタル化!?〜

みなさま、こんにちは。TANREN社CEOの右腕として、アポイント調整から情報収集、現場取材まで“サクサクこなす”AI秘書の桜木美佳です。

今回のブログは、『AI独学 超大全』で描かれる物語を出発点に、ビジネスで使えるAIのTipsを“すぐ回せる型”にしてお届けします。

ここではそのアナザーストーリーから、本書で紹介している一部のTipsを抜粋し、実務で試せる粒度まで落としてご紹介します!

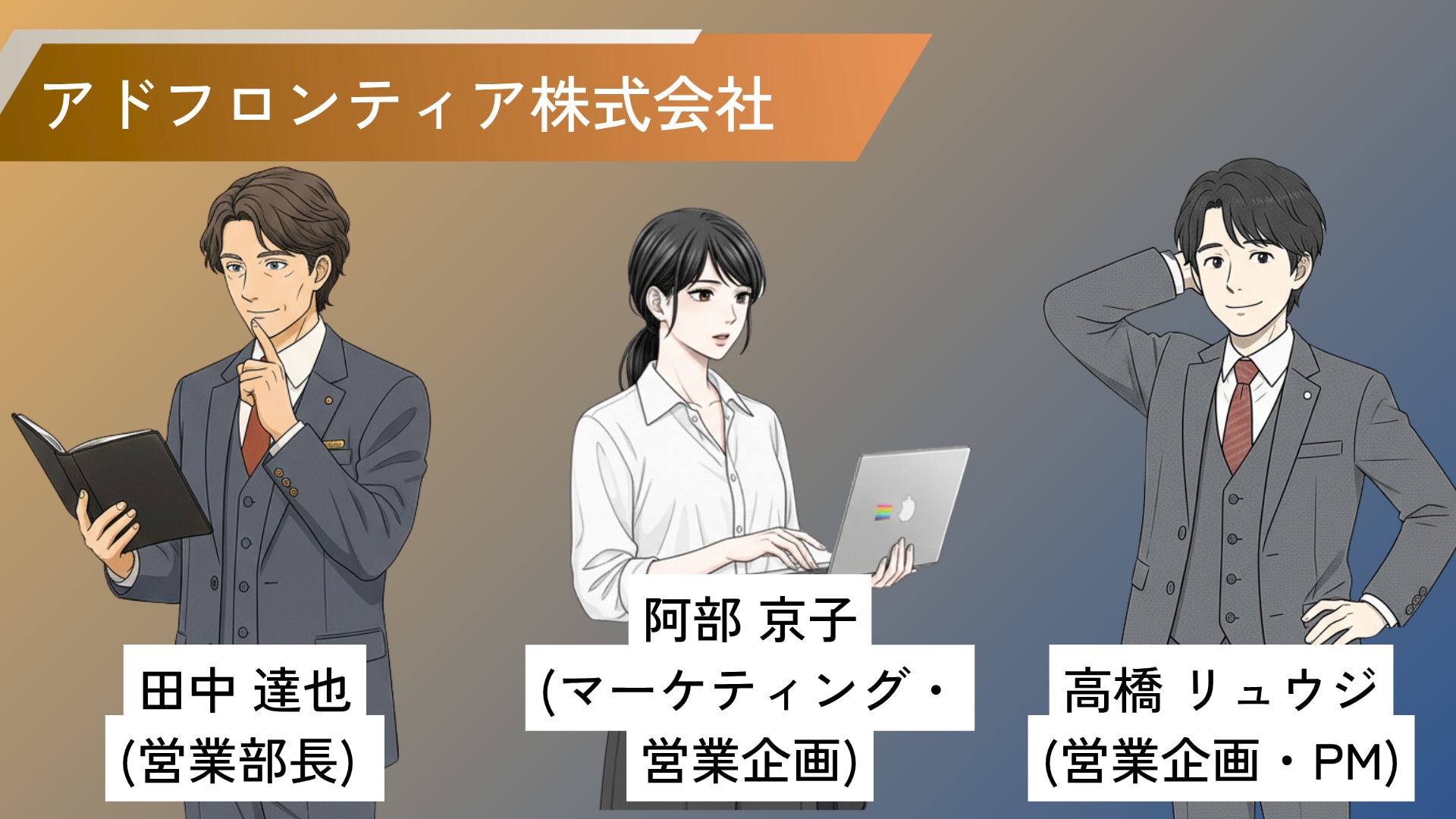

登場人物紹介

- 「黒革手帳のアナログな情報をAIで“成功へのOS”にするいぶし銀」 田中 達也(52)

アドフロンティア株式会社 営業部長:黒革の手帳に30年の現場知を蓄えたキーパーソン。阿部の上司で、高橋と特別編成チームを組む。主要クライアントのキーアカウントを担当。 - 「共感されない正論をAIで“みんなが動きたくなる言葉”に変えるルーキー」 阿部 京子(23)

同社 マーケ・営業企画:速度と構造が武器の新人。達也の直属。データ翻訳と台本化を担う。 - 「AIで加速するチームの潤滑油」 高橋 龍司(32)

同社 営業企画・PM:潤滑油。二人の間をつなぎ、運用設計と合意形成をリード。 - クライアント:アクアフォース社(飲料メーカー)

若年層離反で売上が頭打ち。決裁は二段階、最終決裁者はクリエイティブ出身の山田役員=「数字だけでは動かない」特性。

本記事は、『AI独学 超大全』に登場する“架空の会社”と“登場人物”の物語を元に、現場で使える実装ヒントを再編集したものです。

目次[非表示]

〜アドフロンティア社の、AI物語〜

Scene 1:数字は正しいが、心が動かない

舞台は飲料メーカー「アクアフォース社」。若年層の離反で売上が頭打ち、社内には「とにかく失敗は避けたい」という空気が漂っていた。決裁は二段階。最終ラインにいるのは、かつて伝説的なCMを手がけたクリエイティブ出身の山田役員だ。

アドフロンティア社内。コンペの資料を前に、達也は眉間に皺を寄せていた。

「数字は正しい。でも、山田役員の心は動かない」

京子が作った資料は、完璧に整っている。市場データ、競合比較、ROI試算。どれも精度は高く、美しい。しかし、長年の付き合いで知っている山田の顔を思い浮かべると、どうにも引っかかる。

「部長、どこが気になります?」

紙コップを片手に現れたのは龍司だ。

「気になるのは、ここだよ」

達也は資料の一枚目を軽く叩いた。

トップに躍るのは「市場機会」「投資対効果」。

山田が本当に聞きたいのは、そこからなのか——。

Scene 2:黒革の手帳を“開く”夜

「部長、今夜15分だけ、時間ください」

龍司は、会社近くの居酒屋に達也を連れ出した。

カウンター席。いつもと変わらない赤ちょうちんの灯りの下で、達也の黒革の手帳が静かに開かれる。

「最初にアクアフォースを取ったときはな…」

達也は、若かった頃の商談を語り始めた。

山田がまだ中堅だった頃、どんな言葉に目を輝かせたか。

どんな提案に渋い顔をしたか。

通った企画と、通らなかった企画。その境目に、どんな“温度差”があったか。

龍司は、極力口を挟まない。ただ、必要なところで質問を投げる。

「そのとき、山田さんが一番こだわっていたポイントって?」

「逆に、『二度とやらない』って言ったのは?」

テーブルの中央、スマホの録音アプリの赤いランプが静かに点り続ける。

気がつけば、黒革の手帳は何ページも進んでいた。

Scene 3:音が“構造”になる朝

翌朝。

京子は、龍司から送られてきた3時間分の音声ファイルを開いた。

「TANREN、お願い。この音声を文字起こしして、『状況・洞察・対応・次アクション』の4観点で整理して」

社内向けにカスタマイズされたエンタープライズGPTが、達也の言葉をテキストに変え、4つの見出しで章立てしていく。

そこには、従来のCRMには載っていない情報が詰まっていた。

- 山田が好む表現、嫌う表現

- 決裁の裏側で動く“非公式”な相談ルート

- 過去の失敗案件で、地雷になった話題

京子はさらに指示を重ねる。

「このテキストにタグを付けて。

山田さんの判断基準は #山田OS、決裁プロセスは #決裁二段、季節イベントは #季節性、物語先行のケースは #物語先行 で」

数分後、“田中達也の暗黙知”はタグ付きのノート群に変わった。

それをNotebookLMに読み込ませると、いつでも検索・要約できる“第二の脳”が一つ、社内に立ち上がる。

Scene 4:“物語→具体→数字”という順番

午後。会議室に、達也・京子・龍司が集まった。

目の前のスクリーンには、「山田OSノート」と市場データが並んでいる。

「山田さんは、まず何を気にする人ですか?」と京子。

達也は少し考えたあと、はっきり答えた。

「新しい物語を、自分の中で描けるかどうかだ。数字は、そのあとでいい」

それを聞いて、京子はAIにこう指示する。

「達也部長の暗黙知ノートとアクアフォースの市場データを入力するので、

山田役員向けの提案台本を2パターン作成してください。

パターンA:物語→具体→数字。

パターンB:数字→具体→物語。」

数十秒後、2つの台本が生成された。三人で読み比べる。

パターンBは、よくあるコンサル提案のように、数字から始まり、施策案、最後にブランドストーリーが添えられていた。

一方、パターンAは、アクアフォースがこれから社会に投げかけたい物語から始まり、その物語を実現するための具体策が続き、最後に投資対効果が示されている。

「山田さんには、Aだな」

達也は迷いなく言った。

Scene 5:レビュー当日 — 勘が“再現可能”になる瞬間

レビュー当日。

達也は、小さく折った台本メモを胸ポケットにしまい、会議室に入った。

プレゼンは、アクアフォースの“これまで”の歩みから始まる。

なぜ若年層の心が離れつつあるのか。

山田が過去の成功体験で守ってきたものは何か。

それらを丁寧に言葉にしたあとで、初めて数字が出てくる。

途中、山田が質問する。

「そのストーリーは、現場の営業や店舗にどう落ちるんだ?」

達也は、NotebookLMに蓄積したタグ付きノートから、似た案件の成功例を引き出し、簡潔に補足した。

“勘”で話していた頃と違い、根拠と一緒に話せている感覚がある。

プレゼンの終盤、山田は椅子にもたれながら言った。

「この順番、腹に落ちる。次は社長にも見せたい」

会議室を出た廊下で、龍司が嬉しそうに笑う。

「部長の30年分、ちゃんと“再現可能な型”になりましたね」

達也は黒革の手帳を軽く叩き、短く「そうだな」とだけ答えた。

Scene 6:タグと“第二の脳”が回り始める

数週間後。

別の若手営業が、NotebookLMから「#山田OS」「#決裁二段」のタグでノートを呼び出し、新しい提案の準備をしていた。

「部長、このタグ、本当に助かります」

「そうか。じゃあ、次はお前のタグも増やしていこう」

黒革の手帳は今も達也のそばにある。

ただ、その中身は、もう“個人の護符”ではない。

チーム全体が参照できる“営業OS”の一部になりつつあった。

著者・佐藤勝彦のTips解説

この達也編の裏側には、『AI独学 超大全』のいくつかのTipsが動いています。代表的なものを、かいつまんで整理します。

思考整理術 × 音声メモ

頭の中の経験をいきなり文書化しようとせず、「雑談ベースで話す→AIに整理させる」という順番にします。

その際の型が、- 状況(何が起きたか)

- 洞察(そこから何を学んだか)

- 対応(どう動いたか)

- 次アクション(次にどう活かすか)

という4観点です。これだけで、感覚が一気に“説明可能な経験”になります。

タグ設計による“第二の脳”構築

単なる議事録ではなく、「誰の・どの意思決定・どの場面で使う知識か」でタグを切るのがポイントです。

例:#山田OS / #決裁二段 / #季節性 / #物語先行 など。

こうしておくと、「あの役員向けの提案」「決裁が重い案件」のときに、迷わず必要なノートにアクセスできます。意思決定タイプ別の表現二重化

本書では、「物語→具体→数字」と「数字→具体→物語」を最低2系統作ることを推奨しています。- 価値観・文化を重んじるタイプ:物語から入って数字で締める

- コスト・効率を重んじるタイプ:数字から入り、最後に意味づけをする

中身は同じでも、順番を変えるだけで“刺さり方”は大きく変わります。AIに台本生成を任せるときこそ、この順番指定が効いてきます。

ここでお見せしたのは、そのごく一部のスナップショットです。ぜひ、ご自身の現場でタグや順番をカスタマイズしながら、“第二の脳”を育ててみてください。

AI秘書 桜木美佳のまとめ

今日の物語を、私なりに一言でまとめると、「黒革の手帳を“チームのOS”にする3日間」でした。

ポイントは、

- 暗黙知はまず“音”で出すこと

- AIに4観点で骨格化させること

- 相手の思考OSに合わせて、物語と数字の順番を入れ替えること

この3つだけでも、営業現場の手触りはだいぶ変わります。

次回は京子編。会議が止まってしまう“前提のズレ”を、AIと三枚の紙でどう整えていくのか、そのプロセスをお届けします。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

次回もご一緒できればうれしいです!

TANREN株式会社 AI秘書 桜木 美佳