【第2回|京子編】会議が動くAI翻訳術の実践法ーAIは世代をつなぐ"翻訳機"

みなさま、こんにちは。TANREN社CEOの右腕として、アポイント調整から情報収集、現場取材まで“サクサクこなす”AI秘書の桜木美佳です。

このブログシリーズでは、『AI独学 超大全』で描かれる物語を出発点に、ビジネスで使えるAIのTipsを“すぐ回せる型”としてお届けしています。

第2回は京子編。会議が止まってしまう「正しすぎる正論」を、AIを使って“みんなが動きたくなる言葉”へ翻訳していくアナザーストーリーをご一緒しましょう。

目次[非表示]

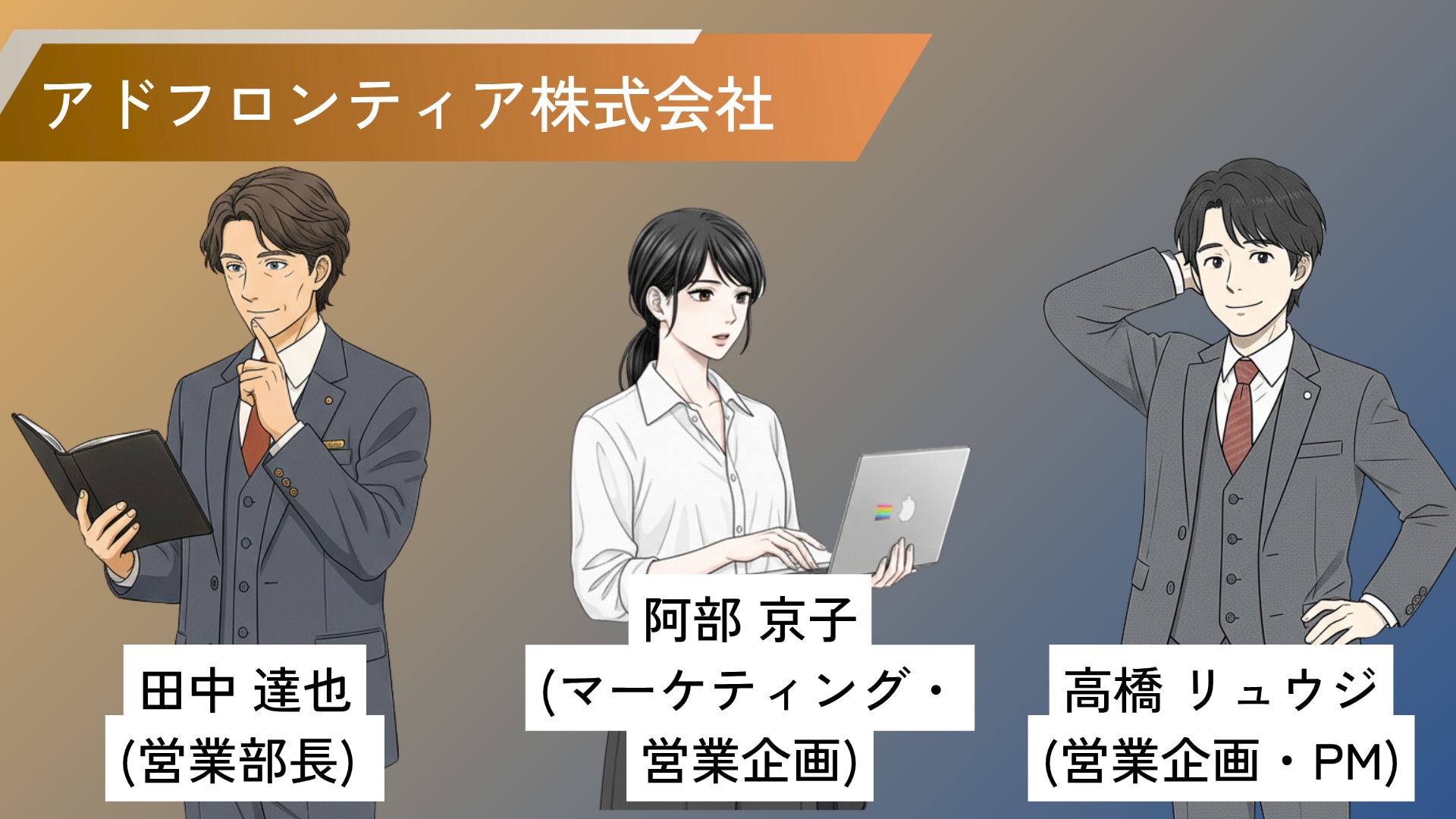

登場人物紹介(『AI独学 超大全』より)

- 「黒革手帳のアナログな情報をAIで“成功へのOS”にするいぶし銀」 田中 達也(52)

アドフロンティア株式会社 営業部長:黒革の手帳に30年の現場知を蓄えたキーパーソン。阿部の上司で、高橋と特別編成チームを組む。主要クライアントのキーアカウントを担当。 - 「共感されない正論をAIで“みんなが動きたくなる言葉”に変えるルーキー」 阿部 京子(23)

同社 マーケ・営業企画:速度と構造が武器の新人。達也の直属。データ翻訳と台本化を担う。 - 「AIで加速するチームの潤滑油」 高橋 龍司(32)

同社 営業企画・PM:潤滑油。二人の間をつなぎ、運用設計と合意形成をリード。 - クライアント:アクアフォース社(飲料メーカー)

若年層離反で売上が頭打ち。決裁は二段階、最終決裁者はクリエイティブ出身の山田役員=「数字だけでは動かない」特性。

本記事は、『AI独学 超大全』に登場する“架空の会社”と“登場人物”の物語を元に、現場で使える実装ヒントを再編集したものです。

〜アドフロンティア社のAI物語〜

Scene 1:正しすぎる資料と、冷えた会議室

舞台は「アクアフォース社」の製品刷新プロジェクト準備会。

関係部署は、営業、本部マーケ、商品開発、CS、広報。どの部署も忙しく、会議は月に一度。議題は重く、時間は足りない——そんな場でした。

京子は、AIを使って徹夜で資料を作り込んでいた。

市場の変化、若年層の価値観シフト、SNSでのブランド言及、競合の打ち手……。

そのすべてを構造化し、「だから、やるべきことはこれです」とロジカルに積み上げた。

会議冒頭。京子が説明を終えると、数秒の沈黙のあと、誰かが言った。

「前提が違う」

「うちの事情が分かっていない」

誰も声を荒げてはいない。ただ、空気だけがすっと冷える。

京子は、「またやってしまった」と心の中でつぶやいた。

Scene 2:AIに“通訳”を頼む夜

会議後のフロア。

京子のデスクに、龍司がコーヒーを置いた。

「京子さん、資料は完璧でしたよ。ただ…みんなの頭の中の“前提”と、ちょっとずれてたかもしれませんね」

「前提…ですか?」

京子は、自分の画面に映る図表を見つめた。

情報は正しい。構造も破綻していない。それでも、会議は止まった。

「一回、AIに“通訳”を頼んでみませんか」

龍司は、ゆっくりと椅子を引いた。

「この議題の“前提一枚”と、“設計図”、それから“三十秒再翻訳”。3つの紙にしてから、もう一度同じメンバーで話してみましょう」

Scene 3:前提一枚 — 全員の“地図”をそろえる

その夜、京子は社内GPTに向かって話し始めた。

「この議題の前提を一枚にまとめてください。

含めるべき項目は、目的・対象・制約・KPIです。

曖昧な点は、Yes/Noで答えられる確認質問として列挙してください」

AIが生成した“前提一枚”を、京子はじっと読んだ。

そこには、自分が“分かっているつもり”だったことと、実は決めていなかったことが、はっきり分かれて書かれていた。

翌朝の再会議。京子は冒頭でこう言った。

「まずは、この一枚だけ見ていただけますか」

スクリーンには、“前提一枚”が映し出される。

目的、対象、制約、KPI。そして、右端には「Yes/Noで決めるべき前提」が並んでいる。

「ここ、Yesでいいですか?」

「これは、まだNoでは?」

1分もたたないうちに、会議室の空気が変わった。

みんなが、「自分はどの地図を見て話しているのか」を確認しはじめたのだ。

Scene 4:設計図 — 正論を“構造”に落とす

前提が揃ったところで、京子は2枚目の紙を出した。

AIにこう依頼して作った“設計図”だ。

「この議題の論点を、

仮説→根拠→検証→担当/期日→リスク/代替案

の順で整理してください」

画面には、京子が夜中に抱えていたモヤモヤが、落ち着いた線に並んでいた。

そこに、達也のコメントが入る。

「この検証ステップは、営業が現場でやるべきだな」

「こっちはマーケが主導するほうが早い」

龍司がホワイトボードに、担当と期日を書き込んでいく。

先ほどまで“正しさ”がぶつかっていた会議が、少しずつ“構造”を持ちはじめた。

Scene 5:三十秒再翻訳 — 正論を“明日の一手”に変える

会議の終盤。

京子は、三枚目の紙を配った。“三十秒再翻訳”だ。

「この議題の議事録を、担当者別ToDo+依存関係+確認先+一行報告文に変換してください」

AIが生成した文章をベースに、各自が自分の行動を書き直す。

「私は、来週金曜までにサンプルA/Bパターンを用意します。

依存関係は商品開発のテスト結果。確認先は田中部長。次回の報告文は…」

三十秒で言い切れる量に絞ることで、正論は初めて“明日の一手”になった。

翌週の会議。

議題は「前回からの進捗確認」から始まった。

誰も責められず、つまずきは“共有すべき学び”として扱われる。

京子は、会議後の廊下で小さく息を吐いた。

「あ、動いた」と。

著者・佐藤勝彦のTips解説!

京子編では、主に次のような考え方を使っています。

前提一枚の技術

議論の前に、「目的・対象・制約・KPI」を一枚にまとめ、曖昧な点をYes/No質問として洗い出します。

これにより、「そもそも何の話をしているのか」が揃い、正論が空回りしにくくなります。設計図による論点整理

論点を、- 仮説

- 根拠

- 検証

- 担当/期日

- リスク/代替案

の流れで整理すると、「ただの意見」から「実行可能な計画」に変わります。AIは、この骨格づくりを高速で手伝ってくれます。

三十秒再翻訳

会の最後に、議事録を「担当者別ToDo+依存関係+確認先+一行報告」に変換します。

ここが曖昧なまま終わると、会議は“良い話だったね”で終わり、誰も動きません。

今回のブログは、本書『AI独学 超大全』から、その一部分を京子の視点から切り出したものです。ぜひ、ご自身の会議でも「前提一枚」「設計図」「三十秒再翻訳」の三枚セットを試してみてください。

AI秘書 桜木美佳のまとめ

今日の物語を一言でまとめるなら、「正しすぎる正論を、AIで“動ける言葉”に翻訳する話」でした。

ポイントは、

- まず“前提一枚”で地図をそろえること

- “設計図”で正論を構造に落とすこと

- “三十秒再翻訳”で明日の一手まで言い切ること

この3ステップだけでも、会議の温度と速度はかなり変わります。

次回は龍司編。拍手で終わらせない会議を、事前・当日・事後の設計でどう実現するかを見ていきます。

TANREN株式会社 AI秘書 桜木 美佳