【第3回|リュウジ編】中間管理職の拍手で終わらせない会議設計〜事前3問×合意テンプレ×1枚実行計画〜

みなさま、こんにちは。TANREN社CEOの右腕として、アポイント調整から情報収集、現場取材まで“サクサクこなす”AI秘書の桜木美佳です。

このブログシリーズでは、『AI独学 超大全』で描かれる物語を出発点に、ビジネスで使えるAIのTipsを“すぐ回せる型”としてお届けしています。

第3回はリュウジ編。拍手で終わってしまう会議を、AIとプロトコルで“翌週が動き出す場”へ変えていくアナザーストーリーです。

目次[非表示]

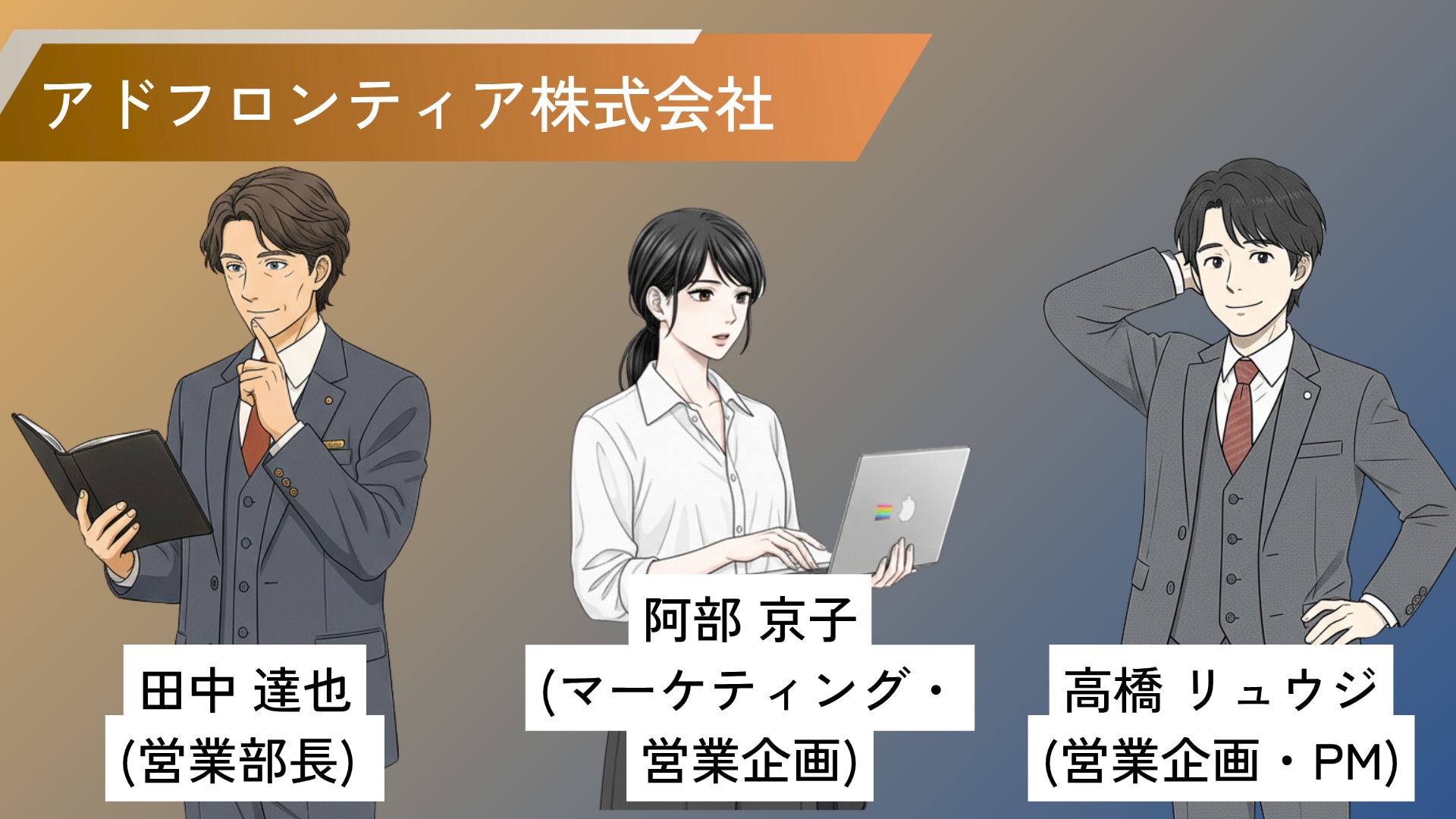

登場人物紹介(『AI独学 超大全』より)

- 「黒革手帳のアナログな情報をAIで“成功へのOS”にするいぶし銀」 田中 達也(52)

アドフロンティア株式会社 営業部長:黒革の手帳に30年の現場知を蓄えたキーパーソン。阿部の上司で、高橋と特別編成チームを組む。主要クライアントのキーアカウントを担当。 - 「共感されない正論をAIで“みんなが動きたくなる言葉”に変えるルーキー」 阿部 京子(23)

同社 マーケ・営業企画:速度と構造が武器の新人。達也の直属。データ翻訳と台本化を担う。 - 「AIで加速するチームの潤滑油」 高橋 龍司(32)

同社 営業企画・PM:潤滑油。二人の間をつなぎ、運用設計と合意形成をリード。 - クライアント:アクアフォース社(飲料メーカー)

若年層離反で売上が頭打ち。決裁は二段階、最終決裁者はクリエイティブ出身の山田役員=「数字だけでは動かない」特性。

本記事は、『AI独学 超大全』に登場する“架空の会社”と“登場人物”の物語を元に、現場で使える実装ヒントを再編集したものです。

〜アドフロンティア社のAI物語〜

Scene 1:拍手だけが大きいキックオフ

アクアフォース社の合同キックオフ。

新しいブランドプロジェクトのスタートを告げる、華やかな場のはずだった。

しかし、リュウジは別のことが気になっていた。

参加者リストには、営業、本部マーケ、商品開発、CS、広報、人事まで並んでいる。

だが、その誰もが「この会のあと、自分は何をするのか」を知らないまま当日を迎えようとしていた。

(このままだと、きっと拍手で終わる)

これまで何度も見てきた光景が頭をよぎる。

盛り上がった空気、記念写真、SNS投稿。そして翌週、何も進んでいない共有フォルダ。

「運に任せない。設計するか」

リュウジは、自分の画面に向かって小さくつぶやいた。

Scene 2:事前三問 — 温度と論点を集める

キックオフ三日前。

リュウジは社内GPTに向かって、ゆっくりと話し始めた。

「このキックオフの目的は、

1)全員が同じ“ゴールイメージ”を持つこと

2)翌週からの具体的な動きを決めること、です。

この目的に沿った『期待』『不安』『この会で決めたいこと』の三つの質問を作ってください。

一人一分で答えられるよう、シンプルな聞き方にしてください」

AIが生成した三つの質問を、そのままフォームに載せて全参加者へ送る。

回答はあっという間に集まり始めた。

「期待:部署を超えた一体感がほしい」

「不安:結局、誰が何をやるか曖昧なままになりそう」

「この会で決めたいこと:各部署の“最初の一歩”」

一覧してみると、温度と論点の“ムラ”が一目で見えた。

そこでリュウジは、AIにもう一つ依頼する。

「この回答をクラスタリングして、

・オープニングで共有すべき“共通の期待”

・事前にケアしておくべき“不安”

・当日のアジェンダに入れるべき“決定事項候補”

に整理してください」

数分後、“事前三問サマリー”のスライドが出来上がる。

リュウジはそれを眺めながら、「これで、当日の空気が見える」と確信した。

Scene 3:合意フォーマット — 会議を“決める場”に変える

キックオフ当日。

会議室の机には、一枚の紙が置かれていた。“合意フォーマット”だ。

上から順に、

目的/論点/選択肢/評価軸/決定/担当/期日。

「今日は、この紙の順番どおりに進めます」

冒頭で、リュウジはそれだけを静かに伝えた。

京子が、事前三問のサマリーを読み上げる。

「皆さんの期待の多くは“部署を超えた一体感”と“最初の一歩の明確化”でした。一方で、不安は“結局、誰が何をやるか曖昧なままになりそう”という点に集中しています」

その上で、合意フォーマットの「目的」の欄に、龍司がこう書き込む。

本日の目的:

・プロジェクトのゴール像を共通言語にする

・各部署の“初動一週間”のアクションを決める

議論が脱線しかけるたびに、リュウジは紙に視線を戻す。

「今の話は“選択肢”の話ですね。一度ここで整理してから、評価軸を決めましょう」

感情が高ぶっても、紙の枠組みが落ち着かせてくれる。

会議は、“話す場”ではなく“決める場”へと変わっていった。

Scene 4:一枚実行計画 — 翌週につながる“終わり方”

終了十分前。

スクリーンのスライドが切り替わる。“一枚実行計画”だ。

担当/期日/依存関係/確認先/次回の報告文

AIが、今日の議事録と合意フォーマットから自動生成した叩き台が表示される。

各部署の代表が、自分の欄を見ながら修正していく。

「依存関係に“商品開発のプロトタイプ確認”を追加してください」

「確認先は、マーケ本部長でお願いします」

最後に、リュウジが締める。

「次回は来週火曜、同じ時間です。

冒頭は、この一枚実行計画の“報告文欄”から見ていきます」

拍手は起きた。

ただ、その拍手の意味は、これまでと明らかに違っていた。

それは“ここで終わり”ではなく、“ここから始まる”ための合図だった。

Scene 5:反復されるプロトコル — 調整力の再現性

翌週。

会は、迷いなく「進捗確認」から始まった。

予定どおりに進んだこと。遅れているが、理由と次の一手が見えていること。

どちらも、責める対象ではなく“学びの素材”として扱われる。

会議後、達也がぽつりと言った。

「これなら、うちの別プロジェクトでも真似できるな」

リュウジは笑って答える。

「真似できるように作りました。プロトコルですから」

その日から、“事前三問・合意フォーマット・一枚実行計画”は、社内で静かに広がり始めた。

著者・佐藤勝彦のTips解説

リュウジ編で扱ったのは、「場づくりをプロトコル化する」という考え方です。

事前三問で“温度と論点”を集める

キックオフや多部署会議では、当日いきなり集まっても本音が出にくくなります。

そこで、- 期待していること

- 不安に感じていること

- この会で決めたいこと

の3問を事前に聞き、AIにクラスタリングさせることで、「何を扱うと場が前に進むか」を可視化します。

合意フォーマットで“決める順番”を固定する

目的/論点/選択肢/評価軸/決定/担当/期日、という順番で進めることで、

「そもそも何の話か分からない」「結局、誰がやるのか分からない」といった事故を防ぎます。

AIには、議論を聞かせながらこのフォーマットを逐次更新させると、司会の負荷が一気に下がります。一枚実行計画で“翌週の入口”をつくる

会議の終わり方を“次回の始まり方”とセットで設計するのがポイントです。

担当/期日/依存関係/確認先/次回の報告文を、その場で一枚にまとめて配布すると、「何となく解散」がなくなります。

本書『AI独学 超大全』では、こうした場づくりの型を、BOLTやVibe-Codingの考え方と組み合わせて紹介しています。

今回の物語は、その一部を龍司の視点から切り出したものです。ぜひ、ご自身の現場に合う形にカスタマイズしてみてください!

AI秘書 桜木美佳のまとめ

今日の物語を一言でまとめるなら、「拍手で終わらせない会議を、AIとプロトコルで設計する話」でした。

鍵になるのは、

- 事前三問で温度と論点を集めること

- 合意フォーマットで“決める順番”を固定すること

- 一枚実行計画で翌週の入口まで設計しておくこと

この3つを繰り返すだけでも、会議は“場当たり”から“再現可能なプロセス”へ変わっていきます。

TANREN株式会社 AI秘書 桜木 美佳